|

明けましておめでとうございます。 今年もお子さんの健やかな成長の一助となれますよう、職員一同いっそうの努力をしてまいりたいと思います。 今年もどうぞよろしくお願い致します。 |

聖愛だより2002年1月号

|

明けましておめでとうございます。 今年もお子さんの健やかな成長の一助となれますよう、職員一同いっそうの努力をしてまいりたいと思います。 今年もどうぞよろしくお願い致します。 |

| 『規格』? |

| 明治時代に二人の高名な仏教学者がいた。雲照は真言宗系の大学教授でブッタの戒律を几帳面に厳守していた。朝は日が昇る前に起き、夜は早く床につき、正午を過ぎると何も食べず、酒のたぐいは一切口にしなかった。一方の胆山は東京帝国大学の哲学教授だった。彼は食べたい時に食べ、日中でも良く眠った。

ある日、雲照が胆山を訪ねた。胆山は昼間だというのに酒を飲んでいた。「やあ、よくおいでくださった。どうですか、一杯やりませんか。」照雲は義憤を覚えたが、ぐっと抑えて言った。「私は酒はたしなみません。」胆山は言った。「酒を飲まんようなご仁は、人ではないですな。」こう聞くや雲照は、堪忍袋の緒が切れた。「ブッタが禁じておられることをなさらぬから人間ではないといわれるか。それなら私は何なのですか。」「仏だよ。」胆山は楽しげに言った。 キリストも庶民と共に過ごし、戒律を破る者として断罪された。ちかごろは「規格」という言葉をよく耳にするようになった。それが人間にもあてはめられていないだろうか。「規格」に適合させようとする教育の生真面目さも必要かもしれないが、人の幸せはほかのところにあるような気がする。 副園長 早坂文彦 |

| ≪1月の行事予定≫ | |||

| 日付 | 園の予定 | 職員の予定 | |

| 4日 | (金) | 保育開始(普通保育) | |

| 8日 | (火) | 年長クラス話合い | |

| 9日 | (水) | 白鳥見学(つき、ほし、子育てサークル) | 職員会議 |

| 10日 | (木) | 言葉の勉強会 | |

| 11日 | (金) | 職員聖書研究(タラントの会) | |

| 14日 | (月) | 成人の日のため休園 | |

| 15日 | (火) | 年少クラス話合い | |

| 16日 | (水) | 子育てサークル(プーさん) | マネージャー会議 |

| 17日 | (木) | 職員聖書研究(めぐみの会) 言葉の勉強会 |

|

| 23日 | (水) | 子育てサークル(レインボー) | 企画会議 園内研修 |

| 24日 | (木) | ケース会議 | |

| 26日 | (土) | 言葉や心・子育てに関する相談会 (臨床心理士)PM1:30〜3:30 |

|

| 28日 | (月) | 愛情弁当の日 | |

| 30日 | (水) | 給食会議 | |

「保育・給食参観」

§日時 2/12(火)〜2/28(木)

土曜日を除いた午前9時〜午後3時30分

§内容 保育活動と給食の様子

お子さんのクラスで一日一緒に過ごして頂きます。

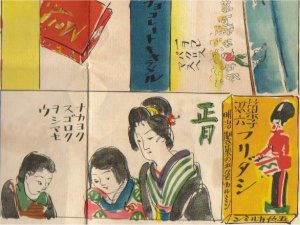

《お正月遊び》

お正月は一年で最も重要な節目として祝われ、正月ならではの過ごし方や遊びがありましたが、現代では生活の変化に伴い、お正月の過ごし方も大分変わって来ました。

昔なつかしいお正月の遊びの起源や、遊び方について紹介します。ご家族の皆さんでぜひ、一緒に遊んでみてきださい。

| ◎てまり

起源は平安時代の「蹴鞠」といわれ、やがてお手玉のように女の子が手で遊ぶ玩具になりました。木綿の着物が普及した江戸時代中期に、織り糸の端を利用して、手毬作りが流行。木綿糸で作られる毬はよく弾み染め色も美しいので、新年になると母親や祖母から新しい毬が贈られました。遊び方もお手玉のように投げ上げる”あげまり”から、よく弾む毬ができると、地面に突く”つきまり”を歌に合わせて行うことが盛んになり、様々な手毬唄がつくられ歌われるようになりました。 |

|

|

◎双六

室内遊戯としては最も古いものの一つで、インドに起こり、中国から朝鮮を経て、奈良時代以前に日本に伝えられた。朝鮮語の”サグロク”から”スゴロク”と呼ばれるようになったということです。 |

| ◎凧揚げ

こま回しと並ぶ、代表的な正月の男の子の遊びで、もともと年の初めに両親が男の子の出生をお祝いして、その無事な成長を祈る儀式として行われました。また子供が自分の願いを凧に乗せて天に届けるという意味もあり、起源は平安時代に中国から伝わり、江戸時代には専門の凧屋ができるほど盛んになって、子供だけでなく大人も夢中になるほど魅力的な遊びだったようです。 |

|

◎こま回し もともと宮中の儀式として行われ、年中の吉凶を占うもので、後に正月の遊びとなり、奈良時代には神社やお寺の縁日の余興に行われ、次第に子供の遊びになったと言われています。遊び方は長い時間回すことを競うだけでなく、段取りや、あて独楽、つばめ返しなどさまざまな遊び方が工夫されました。

|

|

|

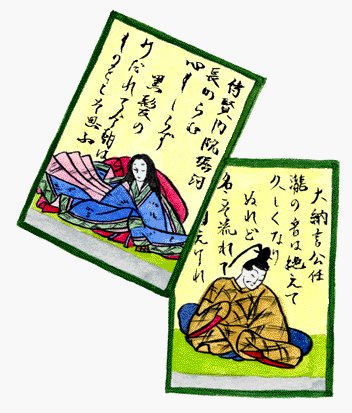

◎カルタ

起源は室町時代に来航したポルトガル船が伝えた”うんすいカルタ”。日本にもともとあった貝合わせや花合わせの行事と結びついて、花がるた(花札)になりました。平安時代に流行した歌合わせと結びついたのが、”百人一首”をはじめとする歌カルタです。いろはカルタは江戸時代後期に、子供が遊びながらひらがなやことわざを、生活に必要な知恵などを覚えられるようにという、一種の教育的な配慮から考え出されたものです。 |

|

◎福笑い

ひょっとこやおかめなどの輪郭を描いた紙に、目隠しをして口、鼻、眉などを貼っていき、とんでもない顔にできあがるので、それをみんなで大笑いする遊びです。新年早々に、笑いがこぼれるというのでめでたいといわれ、江戸時代から老若男女を問わずに楽しめる遊びとして受け継がれています。 |

「子供に伝えたい年中行事・記念日」萌文書林編集部編より